华人生死学

2025年第卷第2期

数据库收录

- 特色文章

- 推荐文章

- 2025年第2期

- 最新录用

- 下载排行

- 往期文章

全选反选导出

显示模式:

2025(2):1-10, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025120201

摘要:

作为国家安宁疗护试点工作专家的施永兴教授,现任上海市安宁疗护服务管理中心专家组组长,从事安宁疗护临床实践与研究工作34年,主编《临终关怀学辞典》《中国城市临终关怀现状及政策研究》《临终关怀概论》《上海市安宁疗护发展蓝皮书(2012-2022)》《社区卫生法律手册》等专著32部,发表相关全科安宁疗护论文170余篇,主持国家卫生健康委、国家中医药管理课题14项。被评为上海市闸北区优秀拔尖人才、首席专家,上海市劳动模范。在施永兴教授的专著《价值安宁疗护理论研究》即将出版之际,经由《华人生死学》期刊主编朱明霞教授提议,副主编雷爱民博士从中联络,我代表《华人生死学》期刊编辑部对施永兴教授进行了访谈,访谈提纲由《华人生死学》期刊执行主编王云岭教授草拟,高一虹教授、路桂军教授等予以完善审订,施永兴教授对访谈提纲进行了极其认真的准备。2025年11月30日下午2点在上海师范大学徐汇校区东部文科实验楼807室进行了访谈,25级伦理学硕士生王佳丽同学整理了文字稿,25级应用伦理专硕马婕同学摄影,上海市安宁疗护服务管理中心专家徐东浩主任和上师大哲学系应用伦理硕士生等参与了访谈交流。在此一并致谢。施老师在本访谈中既提及其从业经历也论及其最新思考,应当说代表了施永兴教授关于“安宁疗护”主题的最新想法。不必讳言,关于“安宁疗护”之术语、命名、界定学界都有较多争论;对于安宁疗护在全国各省市之落地推进亦有待实证调研;但是,施永兴教授关于安宁疗护的看法依然值得学界留意,《华人生死学》期刊欢迎学界专家投稿争鸣讨论。本访谈主题也引起“华人生死学与生死教育学会”其它专家的热烈讨论,《华人生死学》期刊编辑部拟设后续“安宁疗护·专题论坛”,期待邀请更多专家献言献策、各抒己见,为中国之安宁疗护事业共同努力。(张永超20251205)

作为国家安宁疗护试点工作专家的施永兴教授,现任上海市安宁疗护服务管理中心专家组组长,从事安宁疗护临床实践与研究工作34年,主编《临终关怀学辞典》《中国城市临终关怀现状及政策研究》《临终关怀概论》《上海市安宁疗护发展蓝皮书(2012-2022)》《社区卫生法律手册》等专著32部,发表相关全科安宁疗护论文170余篇,主持国家卫生健康委、国家中医药管理课题14项。被评为上海市闸北区优秀拔尖人才、首席专家,上海市劳动模范。在施永兴教授的专著《价值安宁疗护理论研究》即将出版之际,经由《华人生死学》期刊主编朱明霞教授提议,副主编雷爱民博士从中联络,我代表《华人生死学》期刊编辑部对施永兴教授进行了访谈,访谈提纲由《华人生死学》期刊执行主编王云岭教授草拟,高一虹教授、路桂军教授等予以完善审订,施永兴教授对访谈提纲进行了极其认真的准备。2025年11月30日下午2点在上海师范大学徐汇校区东部文科实验楼807室进行了访谈,25级伦理学硕士生王佳丽同学整理了文字稿,25级应用伦理专硕马婕同学摄影,上海市安宁疗护服务管理中心专家徐东浩主任和上师大哲学系应用伦理硕士生等参与了访谈交流。在此一并致谢。施老师在本访谈中既提及其从业经历也论及其最新思考,应当说代表了施永兴教授关于“安宁疗护”主题的最新想法。不必讳言,关于“安宁疗护”之术语、命名、界定学界都有较多争论;对于安宁疗护在全国各省市之落地推进亦有待实证调研;但是,施永兴教授关于安宁疗护的看法依然值得学界留意,《华人生死学》期刊欢迎学界专家投稿争鸣讨论。本访谈主题也引起“华人生死学与生死教育学会”其它专家的热烈讨论,《华人生死学》期刊编辑部拟设后续“安宁疗护·专题论坛”,期待邀请更多专家献言献策、各抒己见,为中国之安宁疗护事业共同努力。(张永超20251205)

2025(2):11-24, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025120202

摘要:

在中国推行安宁疗护面临独特文化挑战,包括死亡禁忌、间接沟通、家庭集体决策等。本回顾性研究采用解释现象学分析法,对一例晚期癌症患者接受文化适应安宁疗护的过程进行质性分析。研究发现三种关键机制有效平衡了关系和谐与患者自主权:(1)引导式卡片游戏促进自主决策;(2)灵性对话推动自我发现与转变;(3)集体音乐会实现个人表达与关系和谐的平衡。研究表明,基于"关系自主"理念、经过文化适应的安宁疗护干预能够在维系家庭关系和谐的同时,有效支持中国患者的自主权和个人成长,为中国临终关怀实践提供文化适应性参考。

在中国推行安宁疗护面临独特文化挑战,包括死亡禁忌、间接沟通、家庭集体决策等。本回顾性研究采用解释现象学分析法,对一例晚期癌症患者接受文化适应安宁疗护的过程进行质性分析。研究发现三种关键机制有效平衡了关系和谐与患者自主权:(1)引导式卡片游戏促进自主决策;(2)灵性对话推动自我发现与转变;(3)集体音乐会实现个人表达与关系和谐的平衡。研究表明,基于"关系自主"理念、经过文化适应的安宁疗护干预能够在维系家庭关系和谐的同时,有效支持中国患者的自主权和个人成长,为中国临终关怀实践提供文化适应性参考。

2025(2):25-39, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025120203

摘要:

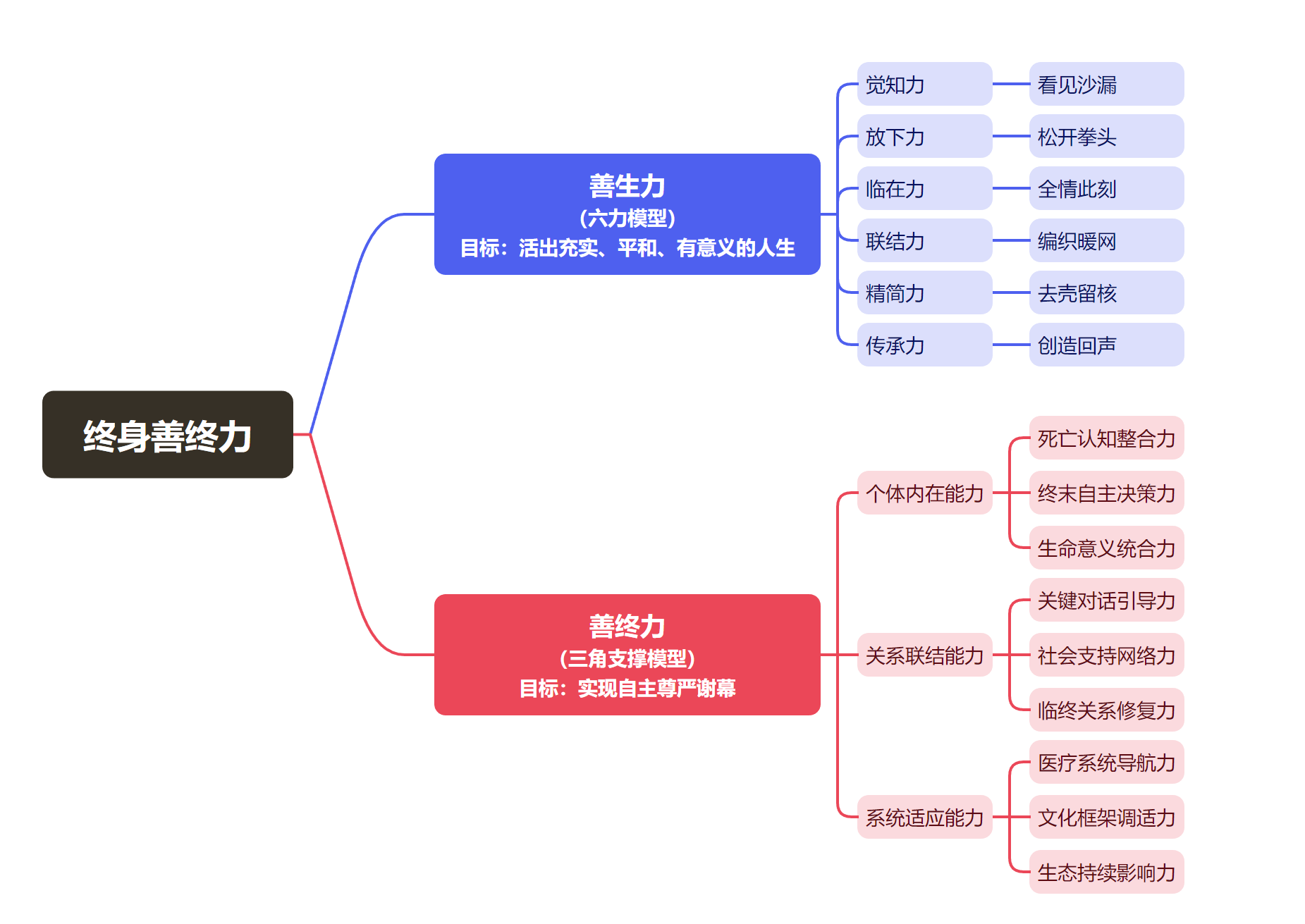

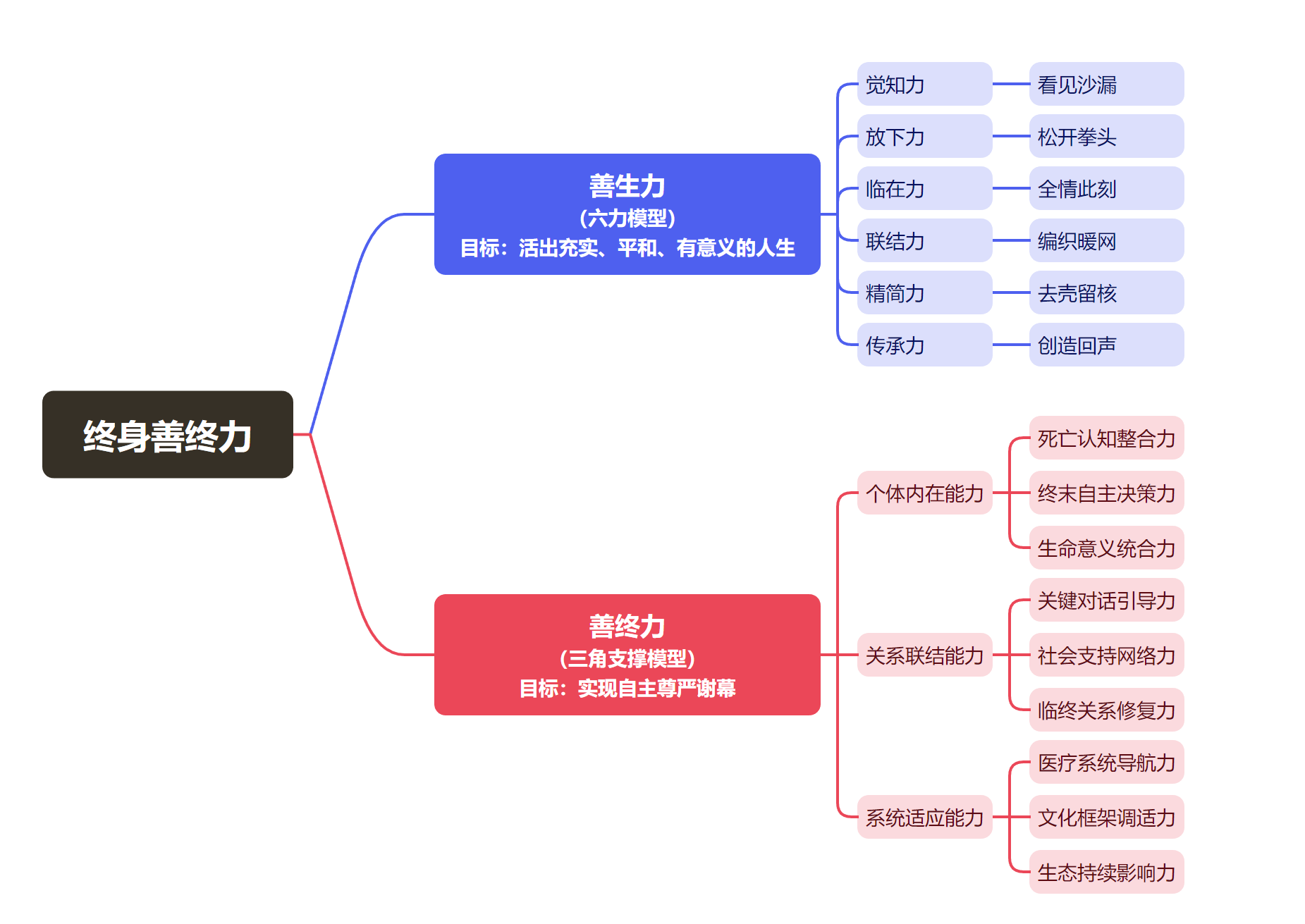

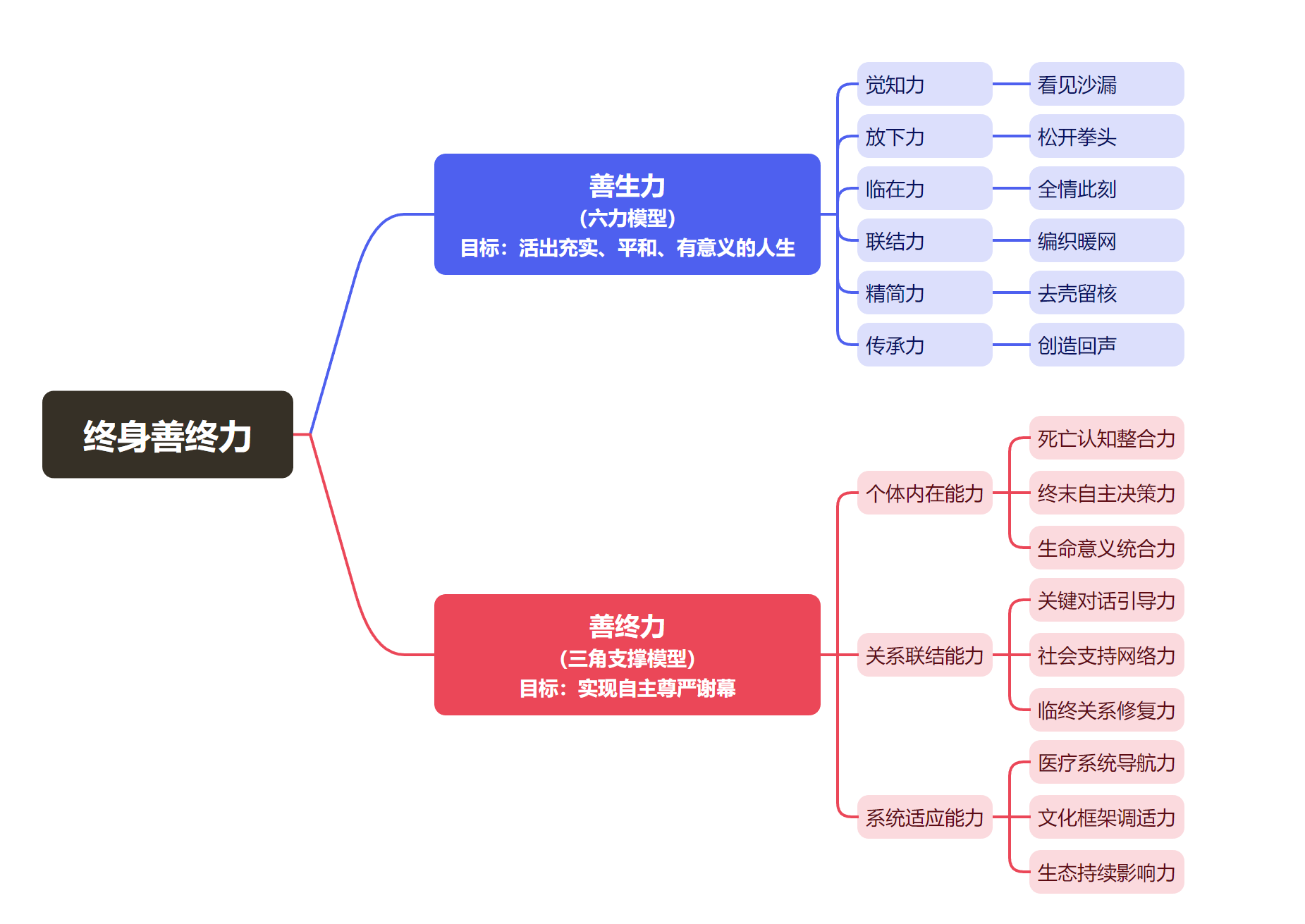

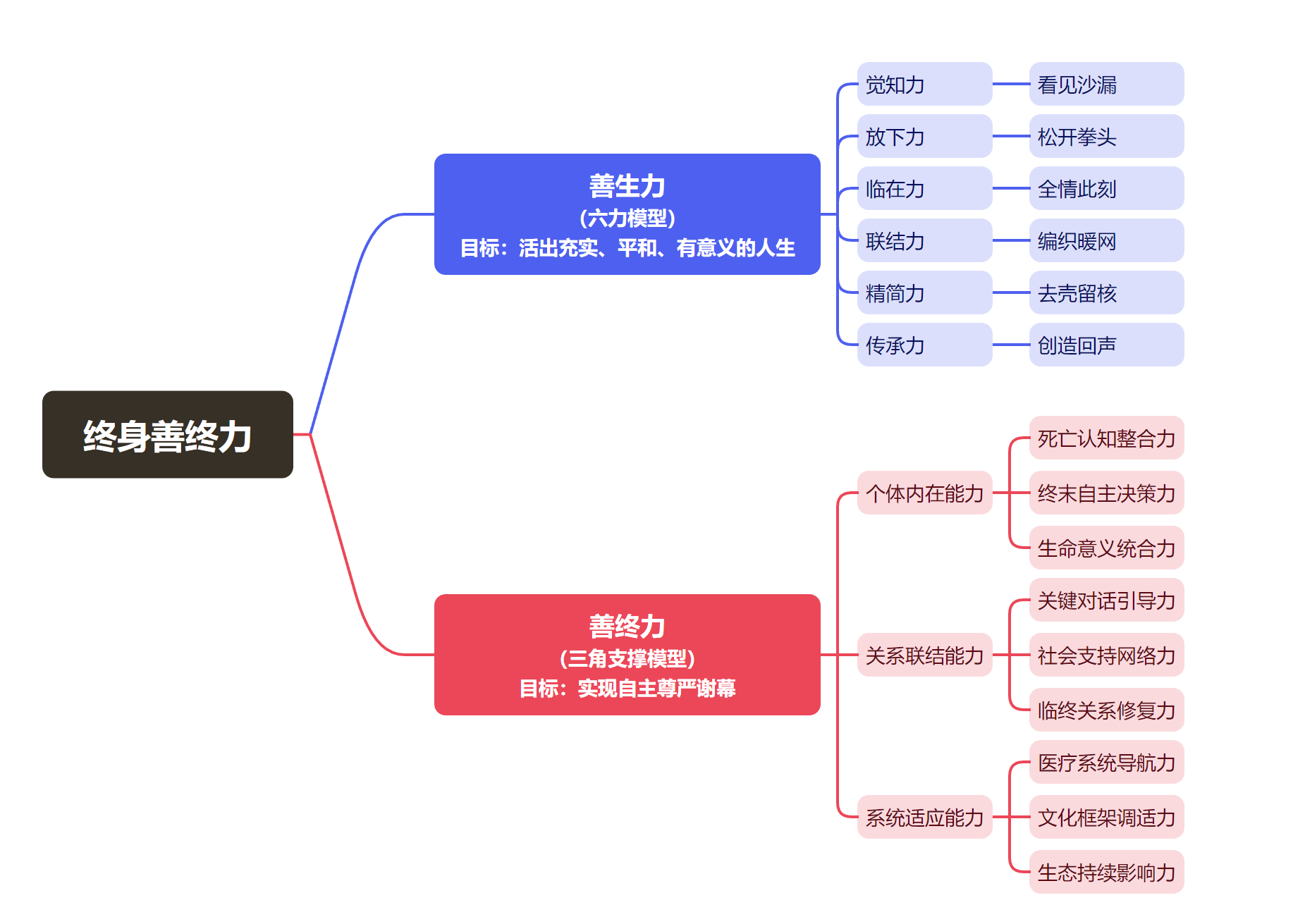

本文以“善终力”(生命末期实现自主尊严谢幕的综合能力)为核心切入点,首先明确定义善终力,揭示善终力作为个体内在能力目标的本质。进而提出,善终力的实现依赖于“善生力”(贯穿生命全程的生存智慧)的奠基作用。通过解析二者辩证关系(善生力为根,善终力为果),构建善生力的“六力模型”(觉知力、放下力、临在力、联结力、精简力、传承力)与善终力的“三角支撑模型”(个体内在、关系联结、系统适应能力)。最终整合提出“终身善终力”概念体系(终身善终力=善生力+善终力),揭示其通过重构生死观以提升生命质量的核心价值。实践层面提出阶梯式培养路径及社会支持体系,为安宁疗护从“终末干预”转向“全程赋能”提供理论范式,为临终关怀实践前移、生命教育体系重构及公共卫生政策制定提供新范式。

本文以“善终力”(生命末期实现自主尊严谢幕的综合能力)为核心切入点,首先明确定义善终力,揭示善终力作为个体内在能力目标的本质。进而提出,善终力的实现依赖于“善生力”(贯穿生命全程的生存智慧)的奠基作用。通过解析二者辩证关系(善生力为根,善终力为果),构建善生力的“六力模型”(觉知力、放下力、临在力、联结力、精简力、传承力)与善终力的“三角支撑模型”(个体内在、关系联结、系统适应能力)。最终整合提出“终身善终力”概念体系(终身善终力=善生力+善终力),揭示其通过重构生死观以提升生命质量的核心价值。实践层面提出阶梯式培养路径及社会支持体系,为安宁疗护从“终末干预”转向“全程赋能”提供理论范式,为临终关怀实践前移、生命教育体系重构及公共卫生政策制定提供新范式。

2025(2):40-48, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025120204

摘要:

死亡是古今中外哲学探讨的根本性问题,包括孔子和曾子在内的儒者其实都对死亡有着比较明晰的认识和鲜明的态度。从孔子开始,儒家学者就十分重视对死亡问题的诠释。曾子的生死观表现为三重维度。首先,曾子认为肉体为父母所赐,不得毁伤,死时应全身而归,死后方得安息。其次,礼义比生命更为重要,持守礼义而死对于以曾子为代表的先秦儒家学者而言是一种光荣。最后,死亡不是简单的结束,而是与宇宙自然的和合,这种新的存在状态即是天人合一。孝作为一种基本的道德情感和行为规范,不受时间的限制,可以世代相传,历久弥新。与“仁”是孔子礼学的核心一样,“孝”既是曾子思想的核心,亦是曾子礼学的核心。

死亡是古今中外哲学探讨的根本性问题,包括孔子和曾子在内的儒者其实都对死亡有着比较明晰的认识和鲜明的态度。从孔子开始,儒家学者就十分重视对死亡问题的诠释。曾子的生死观表现为三重维度。首先,曾子认为肉体为父母所赐,不得毁伤,死时应全身而归,死后方得安息。其次,礼义比生命更为重要,持守礼义而死对于以曾子为代表的先秦儒家学者而言是一种光荣。最后,死亡不是简单的结束,而是与宇宙自然的和合,这种新的存在状态即是天人合一。孝作为一种基本的道德情感和行为规范,不受时间的限制,可以世代相传,历久弥新。与“仁”是孔子礼学的核心一样,“孝”既是曾子思想的核心,亦是曾子礼学的核心。

2025(2):49-59, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025120205

摘要:

为了推进对秋瑾的研究,基于生死哲学的角度,透析了秋瑾人生观中的大人意识、拯救意识、超越意识这三大生命本源意识。在秋瑾的三大生命本源意识中,大人意识是秋瑾对自我本质的界定,是秋瑾人生观建构的基础,具体展开为自作主宰的英雄主义意识与合群、爱群的集体主义意识;拯救意识则根植于当时的民族矛盾与男女不平等,“铁血主义”的激进的民族革命与“男女平权天赋就”女权运动是秋瑾人生观建构的实践路径,“天教红粉定神京”是秋瑾对自我生命价值实践路径的期许;超越意识体现为对死亡的超越,是秋瑾人生观建构之终极目的,是大人意识展开的必然结果,也是贞定其拯救意识和救世行为的指南针,超越意识的出发点是构建“身后万世名”的精神生命,基本内涵是“只有英雄忠义辈,肉身虽死性灵存”的死而不朽,价值取向是舍生取义:上述三大意识中,大人意识是基础,是动力;拯救意识是行为,是路径;超越意识是终极目的,三者的有机结合构成了秋瑾生死之思的内核。探析秋瑾生死之思的真谛,对于当代建构科学的人生观仍有着重要的借鉴意义。

为了推进对秋瑾的研究,基于生死哲学的角度,透析了秋瑾人生观中的大人意识、拯救意识、超越意识这三大生命本源意识。在秋瑾的三大生命本源意识中,大人意识是秋瑾对自我本质的界定,是秋瑾人生观建构的基础,具体展开为自作主宰的英雄主义意识与合群、爱群的集体主义意识;拯救意识则根植于当时的民族矛盾与男女不平等,“铁血主义”的激进的民族革命与“男女平权天赋就”女权运动是秋瑾人生观建构的实践路径,“天教红粉定神京”是秋瑾对自我生命价值实践路径的期许;超越意识体现为对死亡的超越,是秋瑾人生观建构之终极目的,是大人意识展开的必然结果,也是贞定其拯救意识和救世行为的指南针,超越意识的出发点是构建“身后万世名”的精神生命,基本内涵是“只有英雄忠义辈,肉身虽死性灵存”的死而不朽,价值取向是舍生取义:上述三大意识中,大人意识是基础,是动力;拯救意识是行为,是路径;超越意识是终极目的,三者的有机结合构成了秋瑾生死之思的内核。探析秋瑾生死之思的真谛,对于当代建构科学的人生观仍有着重要的借鉴意义。

2025(2):70-79, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025120207

摘要:

斯多葛学派的“死亡练习”是在内心不断预演自己的死亡,这样一种方式首先来自于超克死亡恐惧的需要,经由“死亡练习”,磨炼心灵意志,达成心灵内部的和解。“死亡练习”通过死亡反观自我生命,重思生命意义,为当下活着的生命提供一个觉醒时刻,使生命回归理性灵魂,这与苏格拉底对理性与美德的强调一致,正是哲学的内核所在。同时,觉醒时刻所引发的善的维度,使“死亡练习”与伦理实践中的悲悯、同情联系起来。“死亡练习”作为一种实践方式,可能对解决现代性困境具有启发意义。

斯多葛学派的“死亡练习”是在内心不断预演自己的死亡,这样一种方式首先来自于超克死亡恐惧的需要,经由“死亡练习”,磨炼心灵意志,达成心灵内部的和解。“死亡练习”通过死亡反观自我生命,重思生命意义,为当下活着的生命提供一个觉醒时刻,使生命回归理性灵魂,这与苏格拉底对理性与美德的强调一致,正是哲学的内核所在。同时,觉醒时刻所引发的善的维度,使“死亡练习”与伦理实践中的悲悯、同情联系起来。“死亡练习”作为一种实践方式,可能对解决现代性困境具有启发意义。

2025(2):70-79, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025120206

摘要:

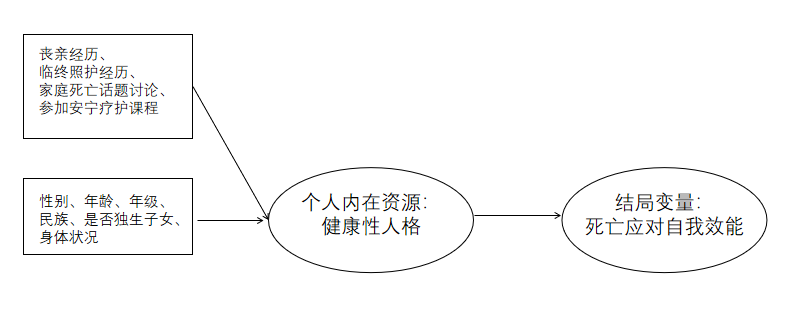

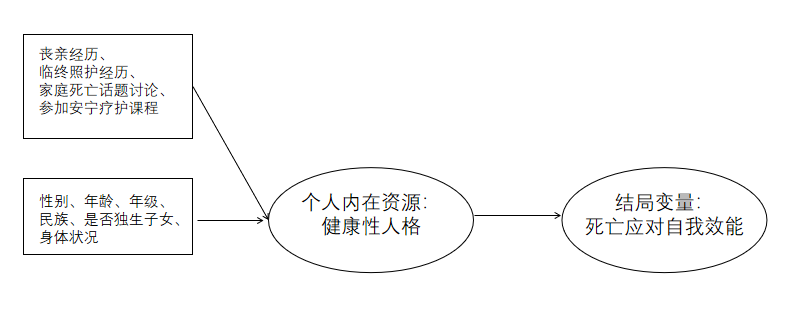

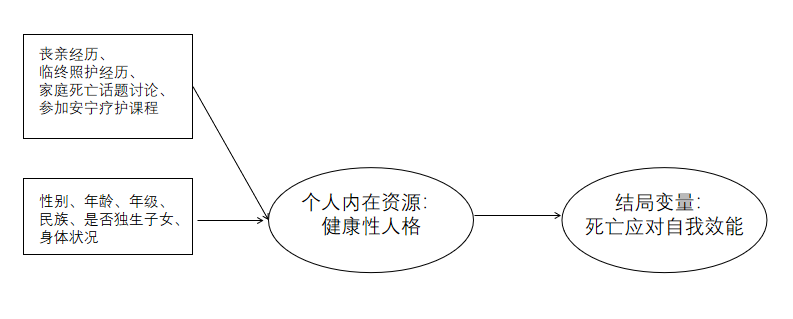

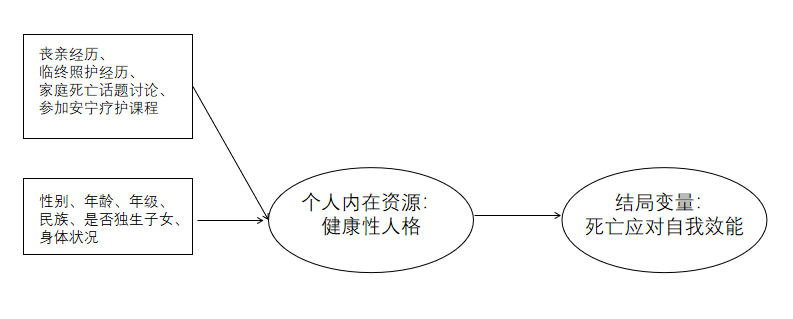

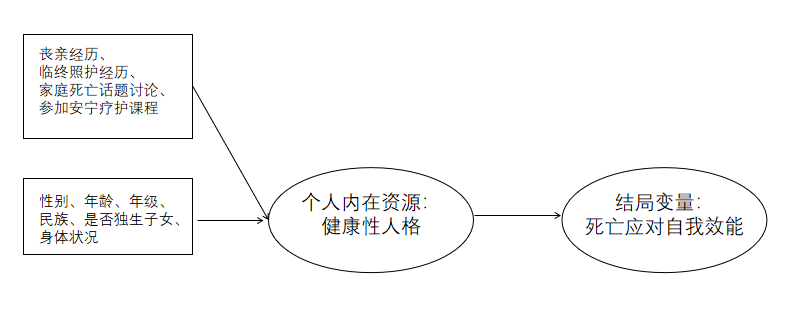

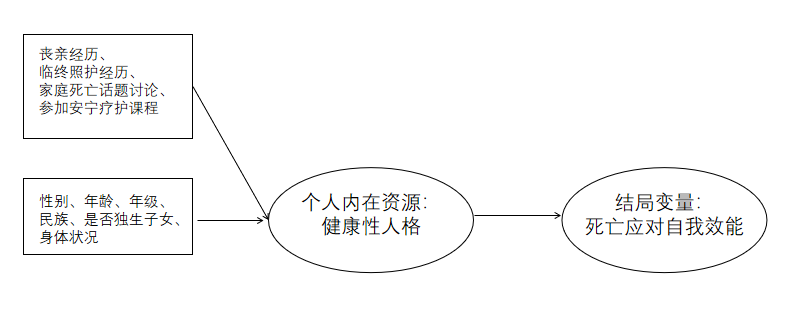

基于健康性人格量表与死亡应对自我效能量表的便利抽样法框架,分析死亡应对自我效能与健康性人格的关系及影响因素。福建省两所高职院校1008名高职护生的问卷调查结果显示:(1)护生死亡应对自我效能总分为(93.25±14.84)分,处于中等水平。(2)该效能与健康亲和性呈负相关(r=-0.272,P<0.01),又与健康神经质、外倾性、开放性及尽责性呈正相关(r=0.198、0.342、0.518、0.547,均P<0.01)。(3)多元线性回归分析进一步表明,一年内参加安宁疗护教育课程的频率,以及健康神经质、外倾性、开放性、尽责性人格特质,均为死亡应对自我效能的显著影响因素(均P<0.01)。结果说明高职护生死亡应对自我效能处于中等水平。护理教育者可依据上述影响因素及健康性人格的预测作用,采取针对性措施以提升护生的死亡应对自我效能。

基于健康性人格量表与死亡应对自我效能量表的便利抽样法框架,分析死亡应对自我效能与健康性人格的关系及影响因素。福建省两所高职院校1008名高职护生的问卷调查结果显示:(1)护生死亡应对自我效能总分为(93.25±14.84)分,处于中等水平。(2)该效能与健康亲和性呈负相关(r=-0.272,P<0.01),又与健康神经质、外倾性、开放性及尽责性呈正相关(r=0.198、0.342、0.518、0.547,均P<0.01)。(3)多元线性回归分析进一步表明,一年内参加安宁疗护教育课程的频率,以及健康神经质、外倾性、开放性、尽责性人格特质,均为死亡应对自我效能的显著影响因素(均P<0.01)。结果说明高职护生死亡应对自我效能处于中等水平。护理教育者可依据上述影响因素及健康性人格的预测作用,采取针对性措施以提升护生的死亡应对自我效能。

2025(2):80-95, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025120208

摘要:

网络媒介的可供性促使用户在互联网中留下大量数字痕迹。在用户的主动行为下,这些数字痕迹聚合形成了其在网络空间的数字身份,体现了“自我”对“化身”的控制权。然而,当数字身份的主体性缺失时,其形象建构便不再由“自我”主导。基于此,本研究聚焦于主体缺位情境下逝者数字身份的建构机制。通过深度访谈结合扎根理论的研究方法发现:网络哀悼的传播过程本身即是逝者数字化身的建构过程。研究发现,这一过程受到四类主体力量的协同推动:媒介呈现作为哀悼的初始催化剂,激发了广泛的社会关注与讨论;随后,网友参与、亲属介入以及逝者既往的数字自我展示共同作用,不仅促进了网络哀悼的广泛传播,更在此过程中塑造了关于逝者数字身份的社会共识。

网络媒介的可供性促使用户在互联网中留下大量数字痕迹。在用户的主动行为下,这些数字痕迹聚合形成了其在网络空间的数字身份,体现了“自我”对“化身”的控制权。然而,当数字身份的主体性缺失时,其形象建构便不再由“自我”主导。基于此,本研究聚焦于主体缺位情境下逝者数字身份的建构机制。通过深度访谈结合扎根理论的研究方法发现:网络哀悼的传播过程本身即是逝者数字化身的建构过程。研究发现,这一过程受到四类主体力量的协同推动:媒介呈现作为哀悼的初始催化剂,激发了广泛的社会关注与讨论;随后,网友参与、亲属介入以及逝者既往的数字自我展示共同作用,不仅促进了网络哀悼的广泛传播,更在此过程中塑造了关于逝者数字身份的社会共识。

2025(2):96-104, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025120209

摘要:

老年癌症患者是自杀高危人群,风险受癌症类型、诊断阶段等多种因素影响。影响因素涵盖生物、心理、社会三个维度,且通过“生物-心理-社会”模型交互作用形成风险。其中缓和医疗可间接降低自杀风险,数字健康干预有潜力但需更多证据,不过直接针对自杀意念的干预研究不足。目前针对老年癌症患者自杀问题的研究存在数据不精准、机制理解不足、干预证据匮乏等问题。建议建立标准化数据监测与共享体系,开展纵向队列研究,设计多模式预防干预方案,以构建安全防护网,降低该群体自杀风险。通过系统梳理老年癌症患者自杀问题的研究进展,探讨其流行病学现状、多维度影响因素及交互作用机制,评估现有干预策略有效性,可为提出未来研究方向与临床实践建议提供依据。

老年癌症患者是自杀高危人群,风险受癌症类型、诊断阶段等多种因素影响。影响因素涵盖生物、心理、社会三个维度,且通过“生物-心理-社会”模型交互作用形成风险。其中缓和医疗可间接降低自杀风险,数字健康干预有潜力但需更多证据,不过直接针对自杀意念的干预研究不足。目前针对老年癌症患者自杀问题的研究存在数据不精准、机制理解不足、干预证据匮乏等问题。建议建立标准化数据监测与共享体系,开展纵向队列研究,设计多模式预防干预方案,以构建安全防护网,降低该群体自杀风险。通过系统梳理老年癌症患者自杀问题的研究进展,探讨其流行病学现状、多维度影响因素及交互作用机制,评估现有干预策略有效性,可为提出未来研究方向与临床实践建议提供依据。

2025(2):105-114, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025120210

摘要:

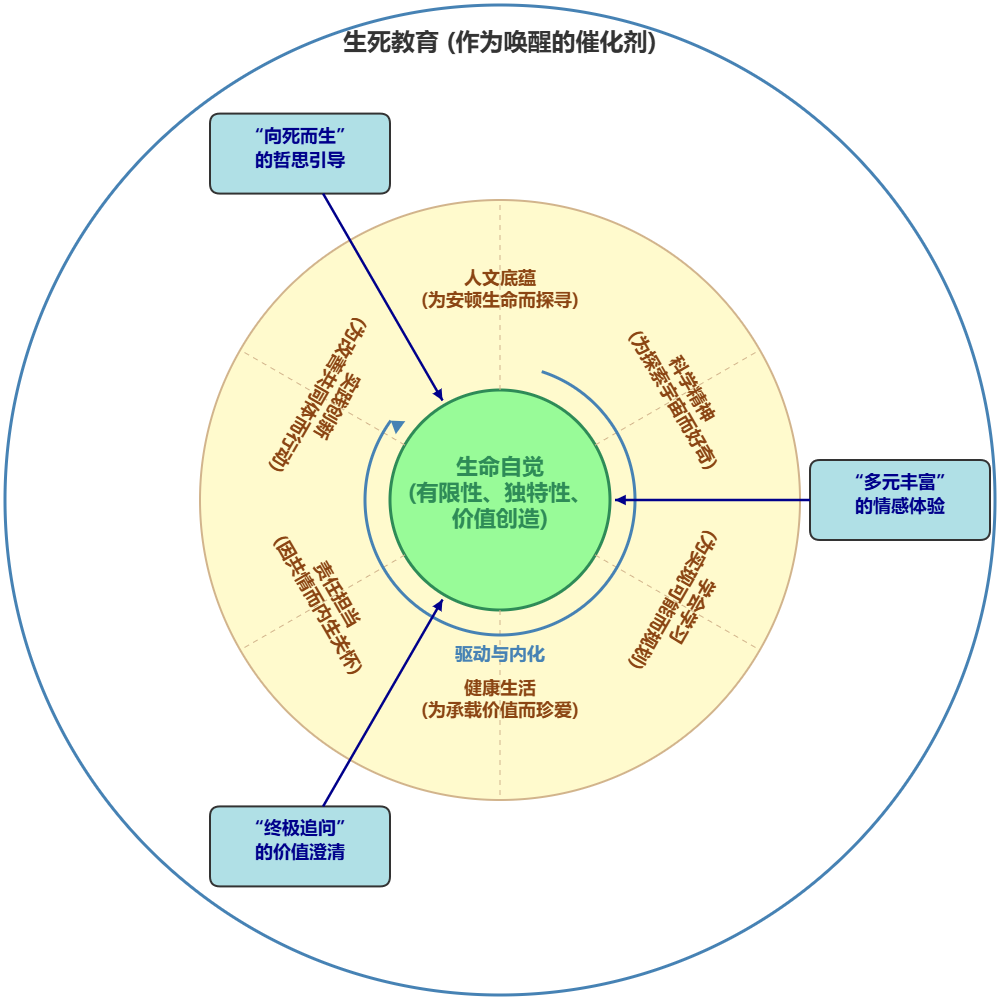

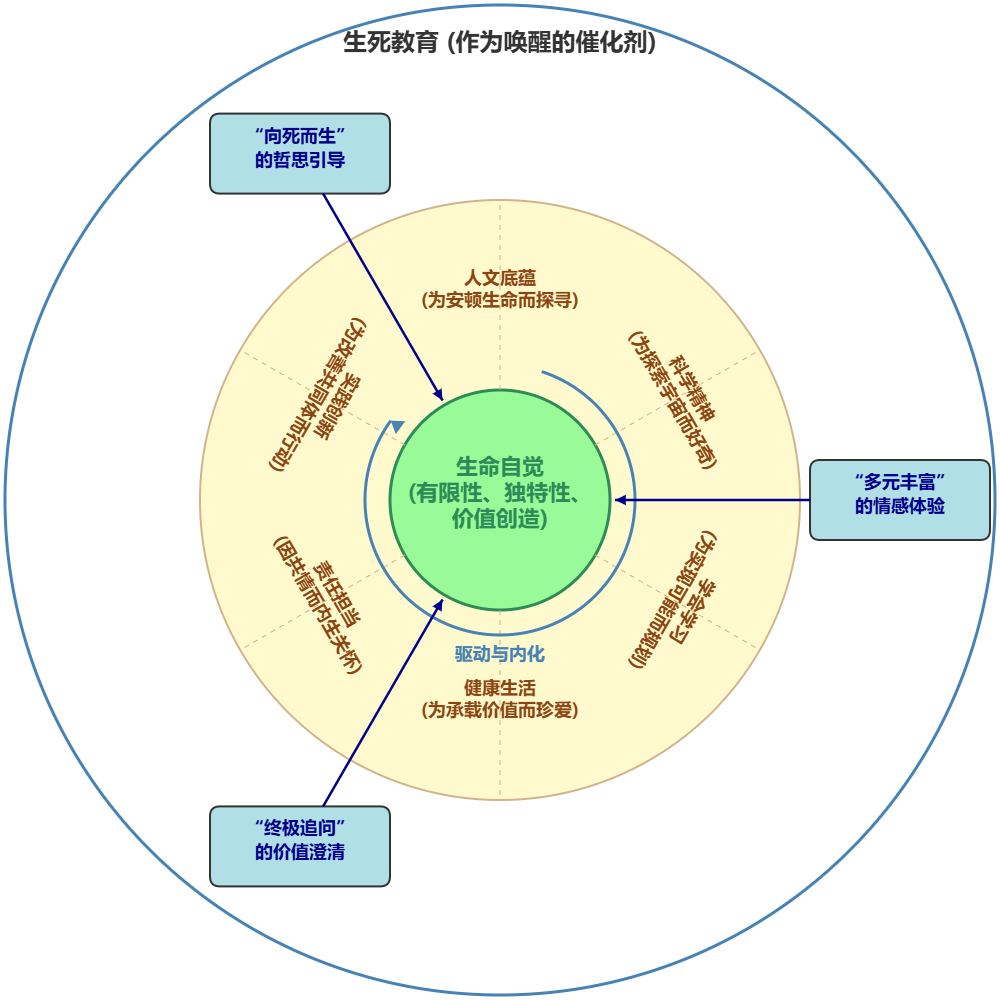

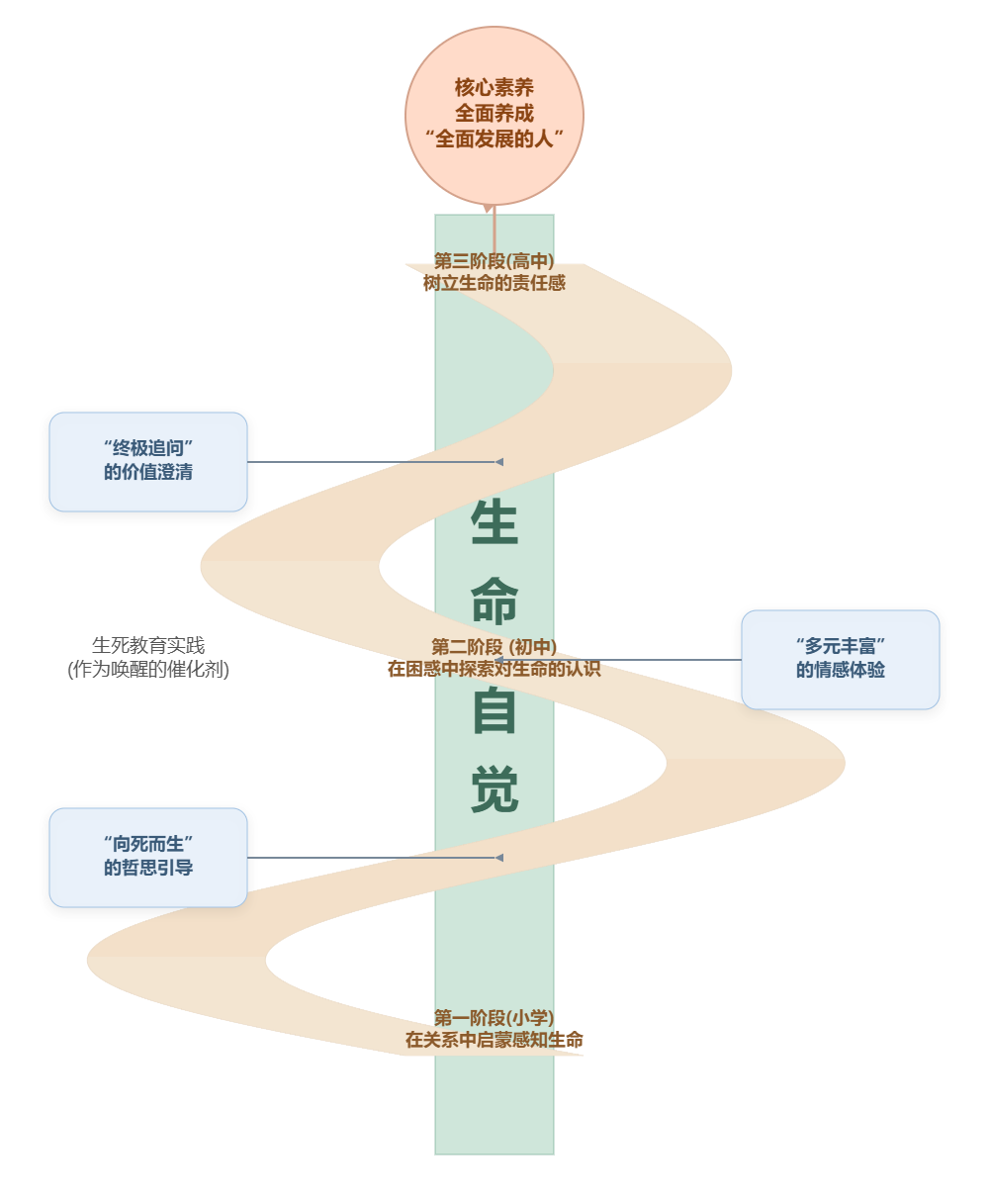

当前青少年人群出现以“空心病”为代表的心理危机与生命意义迷失现象日益严峻,根本困境是现行教育体系因过度偏重应试竞争而缺乏激发学生“生命自觉”。故此,应以生死教育为核心路径,唤醒生命自觉、从源头培育心理韧性是实现核心素养及预防自杀危机的关键。“生命自觉”的唤醒能为教育部倡导的核心素养发展提供最深层的内在驱动力,实现从外在要求到内生需求的转化。在实践层面需构建的“青少年生命意义探索的三阶段螺旋式上升模型”,为大中小学一体化生死教育的落地提供了兼具理论性与操作性的框架建议。教育的范式应从被动的危机干预转向主动的素养培育,最终走向一种“为生命而教、向生而行”的教育新生态。

当前青少年人群出现以“空心病”为代表的心理危机与生命意义迷失现象日益严峻,根本困境是现行教育体系因过度偏重应试竞争而缺乏激发学生“生命自觉”。故此,应以生死教育为核心路径,唤醒生命自觉、从源头培育心理韧性是实现核心素养及预防自杀危机的关键。“生命自觉”的唤醒能为教育部倡导的核心素养发展提供最深层的内在驱动力,实现从外在要求到内生需求的转化。在实践层面需构建的“青少年生命意义探索的三阶段螺旋式上升模型”,为大中小学一体化生死教育的落地提供了兼具理论性与操作性的框架建议。教育的范式应从被动的危机干预转向主动的素养培育,最终走向一种“为生命而教、向生而行”的教育新生态。

2025(2):115-124, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025120211

摘要:

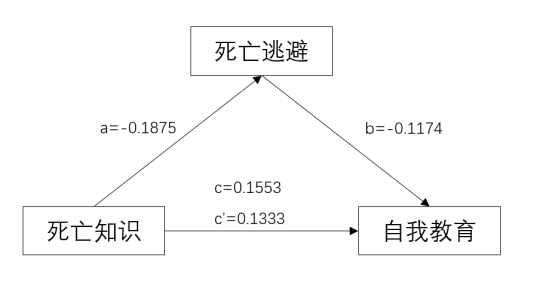

目的 探讨死亡逃避在医学院校本科生生死学知识和死亡教育自我探索行为间的中介效应。方法 采用中文版死亡态度描绘量表、生死学知识问卷、死亡教育自我探索行为问卷对某中医药大学的本科生进行问卷调查。结果 死亡逃避与生死学知识得分和死亡教育自我探索行为均呈负相关(r = -0.20,r = -0.15,P < 0.01),生死学知识和死亡教育自我探索行为呈正相关(r = 0.17,P < 0.01);生死学知识对死亡教育自我探索行为的直接效应显著,同时通过死亡逃避的中介产生间接效应(间接效应值为0.01),中介效应占总效应的14.24%。结论 医学院校本科生生死学知识得分可直接影响死亡教育自我探索行为,也可通过死亡逃避间接影响死亡教育自我探索行为。基于此,高校需构建多维度干预体系:一方面通过优化生死学课程设计、强化临床死亡场景实践等方式提升学生的知识储备;另一方面需针对性地开展死亡暴露干预(如临终关怀实践、死亡体验活动等),以缓解医学生的死亡逃避倾向,从而打破“知识缺失-死亡逃避-探索行为抑制”的恶性循环,最终实现死亡教育自我探索行为的实质性提升。

目的 探讨死亡逃避在医学院校本科生生死学知识和死亡教育自我探索行为间的中介效应。方法 采用中文版死亡态度描绘量表、生死学知识问卷、死亡教育自我探索行为问卷对某中医药大学的本科生进行问卷调查。结果 死亡逃避与生死学知识得分和死亡教育自我探索行为均呈负相关(r = -0.20,r = -0.15,P < 0.01),生死学知识和死亡教育自我探索行为呈正相关(r = 0.17,P < 0.01);生死学知识对死亡教育自我探索行为的直接效应显著,同时通过死亡逃避的中介产生间接效应(间接效应值为0.01),中介效应占总效应的14.24%。结论 医学院校本科生生死学知识得分可直接影响死亡教育自我探索行为,也可通过死亡逃避间接影响死亡教育自我探索行为。基于此,高校需构建多维度干预体系:一方面通过优化生死学课程设计、强化临床死亡场景实践等方式提升学生的知识储备;另一方面需针对性地开展死亡暴露干预(如临终关怀实践、死亡体验活动等),以缓解医学生的死亡逃避倾向,从而打破“知识缺失-死亡逃避-探索行为抑制”的恶性循环,最终实现死亡教育自我探索行为的实质性提升。

2025(2):125-143, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025120212

摘要:

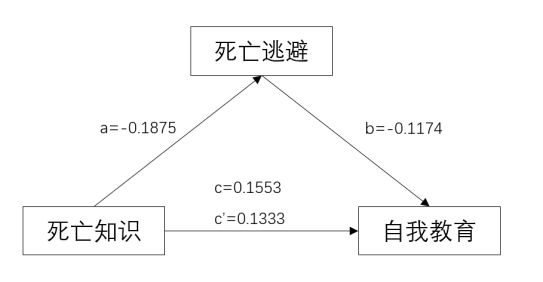

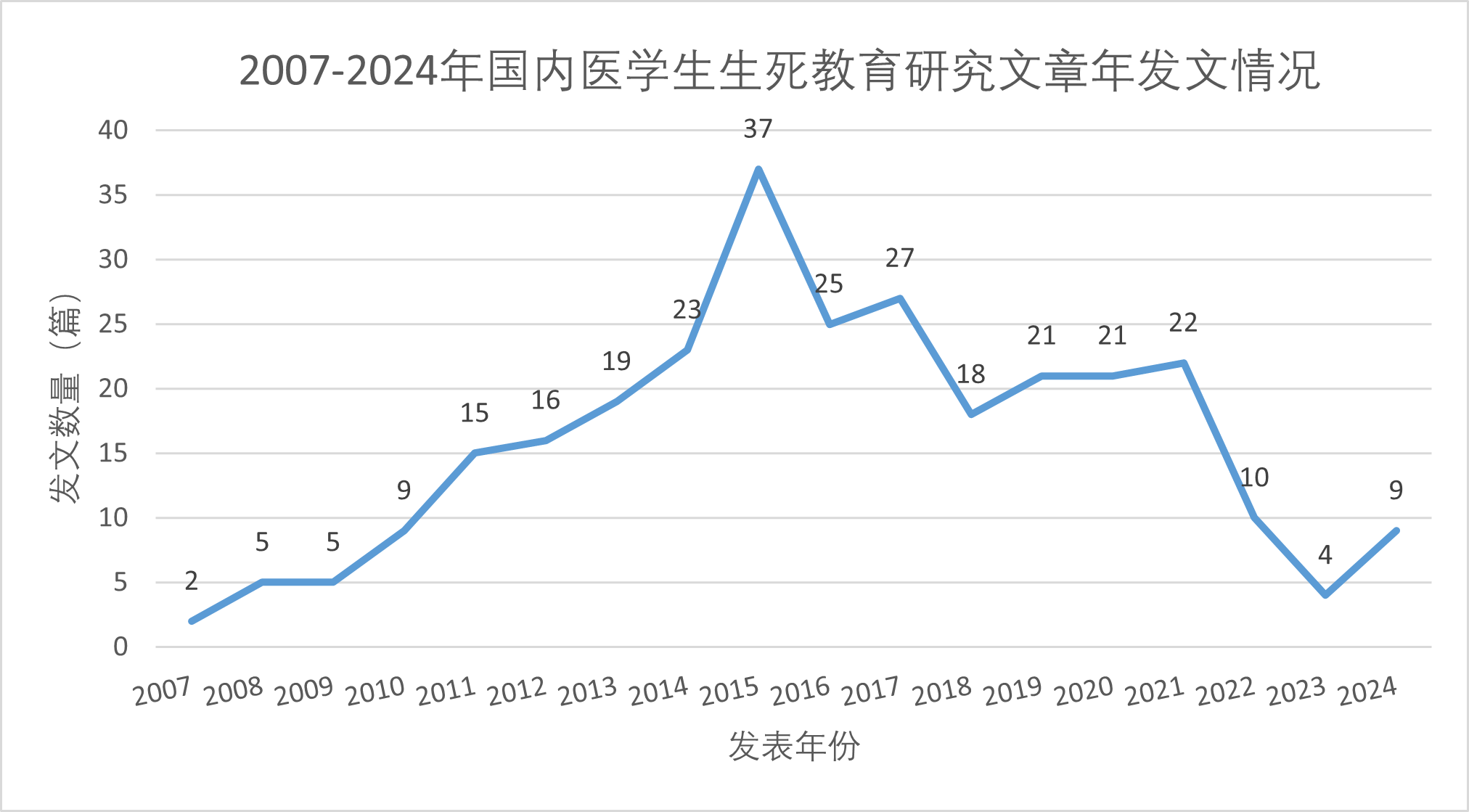

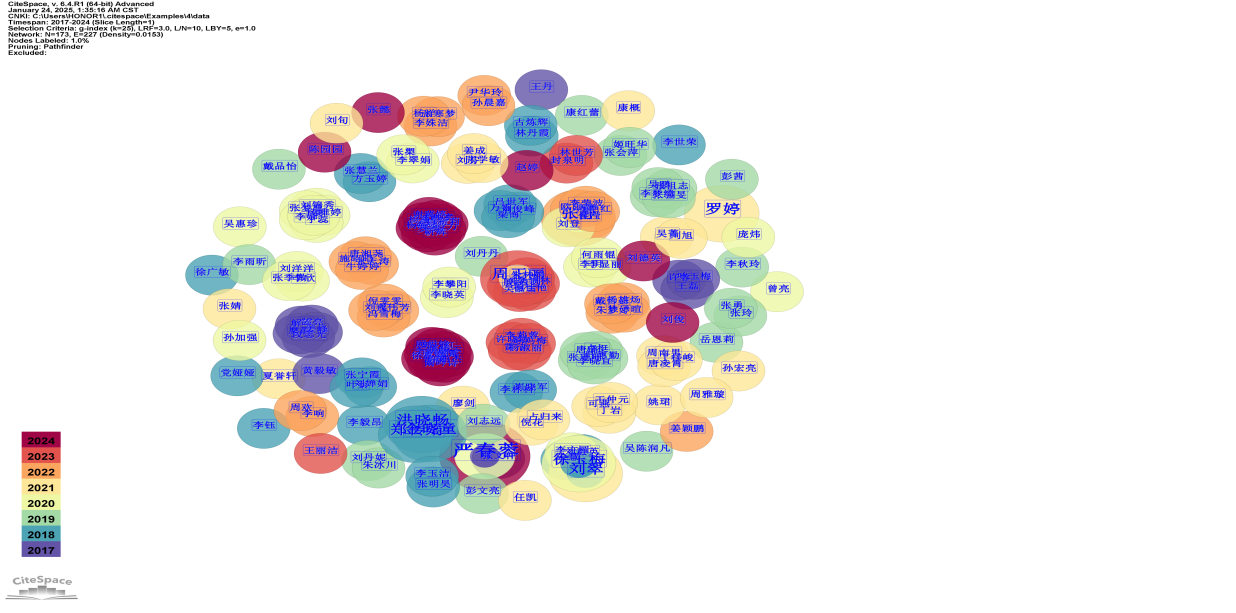

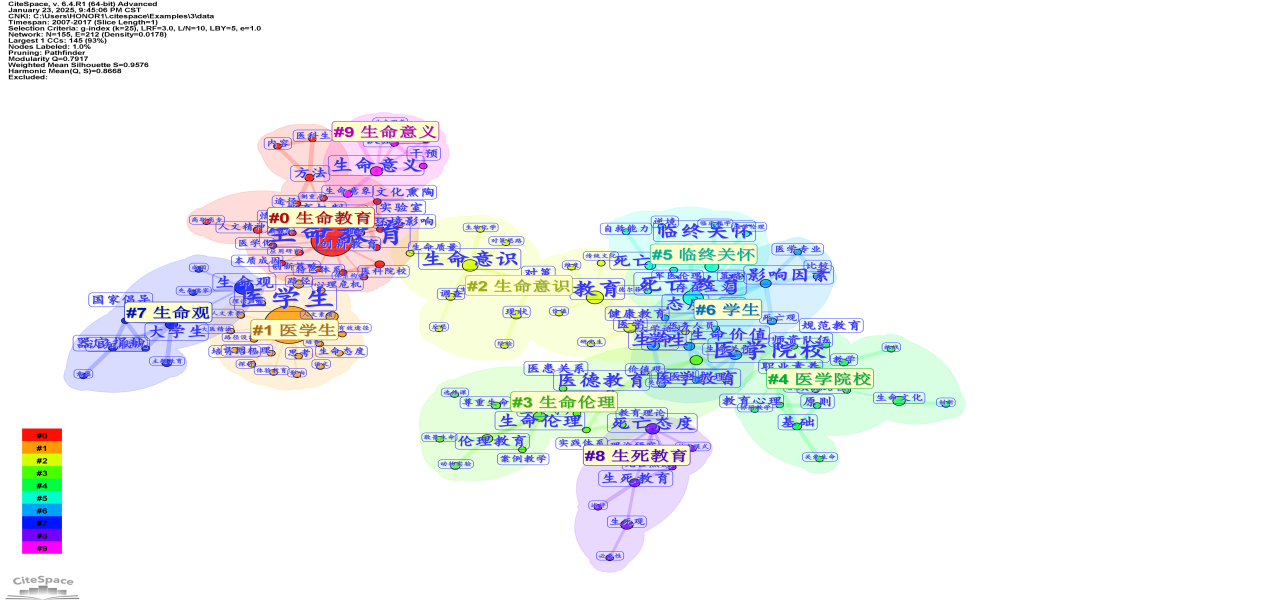

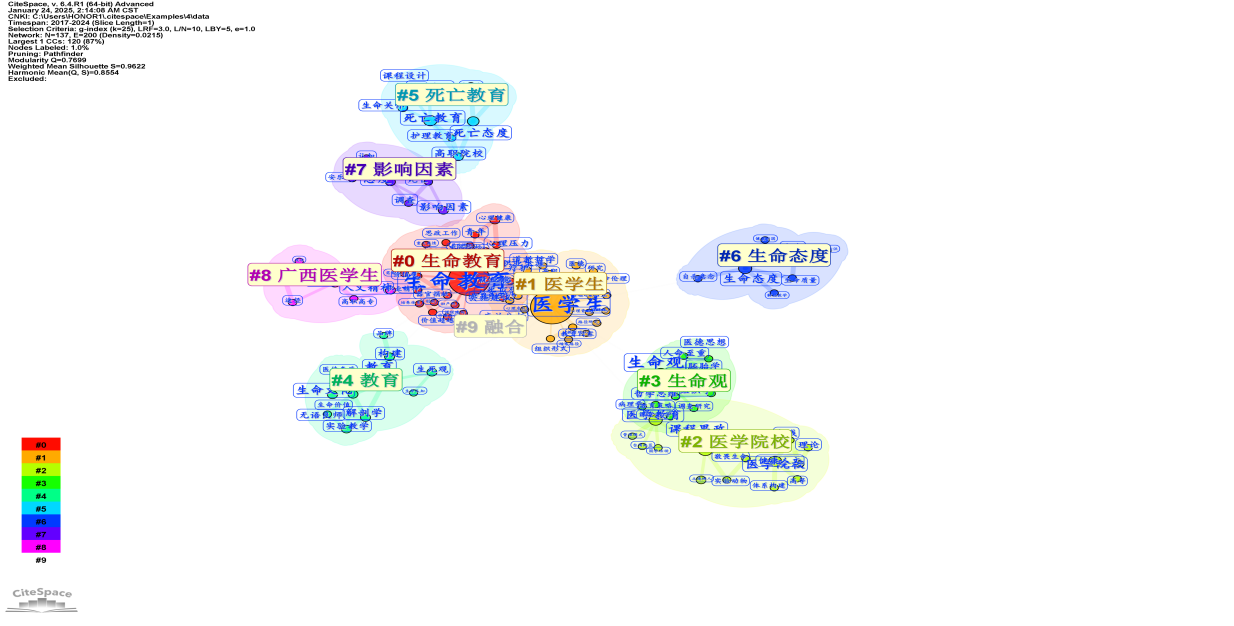

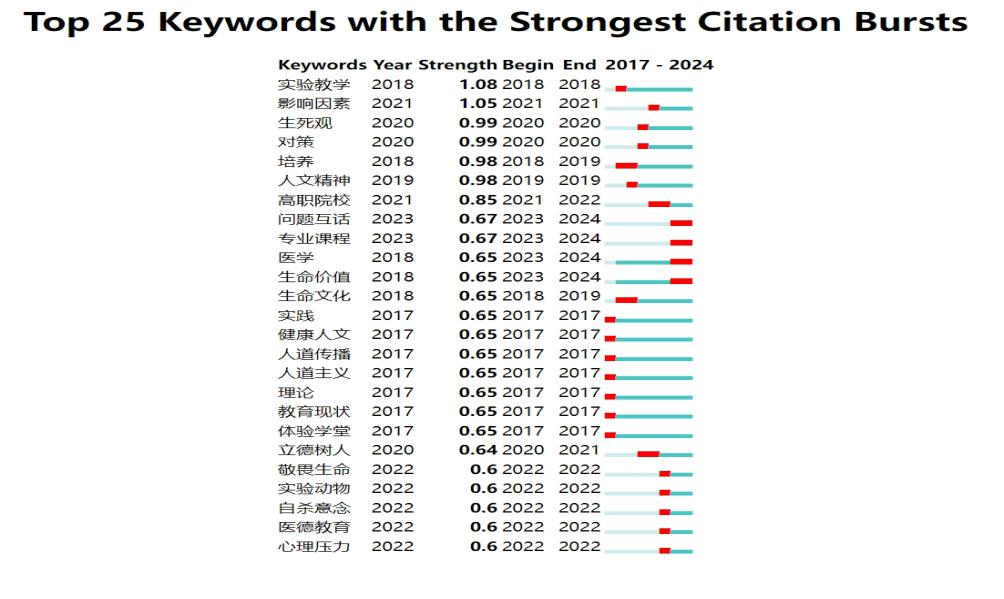

基于政策驱动视角,本研究运用CiteSpace软件对2007-2024年CNKI数据库中医学生生死教育文献进行历时性可视化分析,通过对比“健康中国2030”规划纲要颁布前后(2007-2017vs2017-2024)的研究热点、合作网络及突现关键词,揭示政策传导下医学人文教育的范式转型。研究发现:“健康中国2030”规划纲要实施后,研究热点从“生命观”“死亡态度”等理论议题转向“课程思政”“实验教学”等实践导向主题;关键词中心性变化显示研究对象更加细化;合作网络由高校主导逐渐扩展至基层医疗机构;突现词分析表明教学模式从泛化转向与具体课程深度融合。研究表明,政策驱动促使研究重心从理论探讨转向实践应用,并通过传统文化资源的现代转化重构教育路径。本研究为优化全生命周期健康管理背景下的医学人文教育政策提供了实证依据。

基于政策驱动视角,本研究运用CiteSpace软件对2007-2024年CNKI数据库中医学生生死教育文献进行历时性可视化分析,通过对比“健康中国2030”规划纲要颁布前后(2007-2017vs2017-2024)的研究热点、合作网络及突现关键词,揭示政策传导下医学人文教育的范式转型。研究发现:“健康中国2030”规划纲要实施后,研究热点从“生命观”“死亡态度”等理论议题转向“课程思政”“实验教学”等实践导向主题;关键词中心性变化显示研究对象更加细化;合作网络由高校主导逐渐扩展至基层医疗机构;突现词分析表明教学模式从泛化转向与具体课程深度融合。研究表明,政策驱动促使研究重心从理论探讨转向实践应用,并通过传统文化资源的现代转化重构教育路径。本研究为优化全生命周期健康管理背景下的医学人文教育政策提供了实证依据。

2025(2):144-154, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025120213

摘要:

通过实证干预研究、运用写意曼陀罗绘画团体心理辅导对女大学生的生命意义感的干预效果,旨在提升女大学生生命意义感干预的有效性。采用生命目的量表(Purpose in Life Test,PIL)、 广泛性焦虑障碍量表(Generalized Anxiety Disorder,GAD-7)和抑郁自评量表(Self-Rating Depression Scale,SDS)对上海某高校的女大学生进行团体施测,筛查出生命意义感得分低于常模的60名女大学生、纳入实验,配对后随机分配到写意曼陀罗绘画团体心理辅导实验组和对照组。对照组不作条件处理,实验组进行为期4周、每周2次、每次90分钟、共8次的写意曼陀罗绘画团体心理辅导干预。在活动前、后重复测量实验组和对照组的生命意义感、焦虑和抑郁水平,并进行统计分析。干预前,实验组与对照组在生命意义感、焦虑和抑郁得分上无显著差异(P>0.05)。干预后,实验组生命意义感高于干预前,焦虑和抑郁水平低于干预前;实验组的生命意义感高于对照组,实验组的焦虑和抑郁水平低于对照组。干预前、后,对照组数据没有显著变化。研究结果表明,写意曼陀罗绘画团体心理辅导能有效提升女大学生的生命意义感,降低焦虑和抑郁水平。

通过实证干预研究、运用写意曼陀罗绘画团体心理辅导对女大学生的生命意义感的干预效果,旨在提升女大学生生命意义感干预的有效性。采用生命目的量表(Purpose in Life Test,PIL)、 广泛性焦虑障碍量表(Generalized Anxiety Disorder,GAD-7)和抑郁自评量表(Self-Rating Depression Scale,SDS)对上海某高校的女大学生进行团体施测,筛查出生命意义感得分低于常模的60名女大学生、纳入实验,配对后随机分配到写意曼陀罗绘画团体心理辅导实验组和对照组。对照组不作条件处理,实验组进行为期4周、每周2次、每次90分钟、共8次的写意曼陀罗绘画团体心理辅导干预。在活动前、后重复测量实验组和对照组的生命意义感、焦虑和抑郁水平,并进行统计分析。干预前,实验组与对照组在生命意义感、焦虑和抑郁得分上无显著差异(P>0.05)。干预后,实验组生命意义感高于干预前,焦虑和抑郁水平低于干预前;实验组的生命意义感高于对照组,实验组的焦虑和抑郁水平低于对照组。干预前、后,对照组数据没有显著变化。研究结果表明,写意曼陀罗绘画团体心理辅导能有效提升女大学生的生命意义感,降低焦虑和抑郁水平。

2025(2):155-164, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025120214

摘要:

本文探讨积极死亡观视角下叙事遗嘱在促进个体生命意义理解和传承中的作用。积极死亡观鼓励以积极、理性的态度面对生命的终结,叙事遗嘱在积极死亡观中作为死亡准备工具,成为生命传承和情感联结的重要载体,记录个体生活经历、对死亡的反思、生命意义的诠释,传承生命意义。帮助个体在重构生命意义,找到内在价值,促进社会对生命质量和死亡话题的开放讨论,推动优逝的社会环境形成。未来,叙事遗嘱需要在文化适应性、个体自主与社会责任的平衡、技术与伦理的挑战等方面进行深入探讨和实践。

本文探讨积极死亡观视角下叙事遗嘱在促进个体生命意义理解和传承中的作用。积极死亡观鼓励以积极、理性的态度面对生命的终结,叙事遗嘱在积极死亡观中作为死亡准备工具,成为生命传承和情感联结的重要载体,记录个体生活经历、对死亡的反思、生命意义的诠释,传承生命意义。帮助个体在重构生命意义,找到内在价值,促进社会对生命质量和死亡话题的开放讨论,推动优逝的社会环境形成。未来,叙事遗嘱需要在文化适应性、个体自主与社会责任的平衡、技术与伦理的挑战等方面进行深入探讨和实践。

2025(2):165-172, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025120215

摘要:

黎紫书的小说创作中,死亡主题频繁出现且具有重要意义,不仅增强了情节张力,更深刻反映了作者对生死命题的探索。本文通过详细分析黎紫书最新长篇《流俗地》中的死亡书写,探讨其如何通过视角选择、模糊化时间处理以及镜像人物的对照手法,来打破生与死的二元对立,使死亡成为意义生成的机制,并深刻影响生者的心理经验与日常生活。

黎紫书的小说创作中,死亡主题频繁出现且具有重要意义,不仅增强了情节张力,更深刻反映了作者对生死命题的探索。本文通过详细分析黎紫书最新长篇《流俗地》中的死亡书写,探讨其如何通过视角选择、模糊化时间处理以及镜像人物的对照手法,来打破生与死的二元对立,使死亡成为意义生成的机制,并深刻影响生者的心理经验与日常生活。

全选反选导出

显示模式:

摘要:

目的分析国内外安宁疗护课程相关文献的热点和发展趋势,为优化我国安宁疗护课程建设提供依据和视角。 方法 检索中国知网和 Web of Science核心数据库中 2016年 —2025年收录的国内外安宁疗护课程相关文献,采用 Cite Space 6.3.R3软件进行发文量及关键词分析。 结果 共纳入文献 838篇,其中国内文献 206篇,国外文献 632篇 ;国内外年发文量整体呈上升趋势,且国外年发文量的总体增长速度更快。国外课程聚焦专科能力及跨学科协作,国内尚处于初级阶段,侧重人文关怀、生命教育等基础内容。 结论 我国教育者在建设安宁疗护课程时需借鉴国外经验,构建“基础核心+专项拓展”分层体系,补全内容短板;创新实践教学模式,完善跨学科培养体系,系统提升教学对象的安宁疗护专科能力。

目的

全选反选导出

显示模式:

2022(1):144-165, DOI: 10.12209/j.hrssx.22120112

摘要:

目的:对乳腺癌幸存者的生活质量问题和干预措施进行综述,探讨死亡在乳腺癌幸存者长期生存的意义,为提高乳腺癌幸存者生活质量提供参考,为乳腺癌幸存者长期护理计划提供理论依据。方法:通过检索国内外文献,归纳、总结乳腺癌幸存者主要生活现状及有效干预措施。结果:目前乳腺癌幸存者常见的影响生活质量的因素包括生理症状、心理困扰和社会问题三个方面。常见的有效干预措施包括运动干预、饮食干预、心理干预、健康指导和社会支持。结论:目前国内针对乳腺癌幸存者的生活质量研究较少,建议进一步开发干预措施,发展乳腺癌幸存者自我管理,提供高质量社会支持,明晰乳腺癌幸存者死亡与生存意义,提高乳腺癌幸存者生活质量。

目的:对乳腺癌幸存者的生活质量问题和干预措施进行综述,探讨死亡在乳腺癌幸存者长期生存的意义,为提高乳腺癌幸存者生活质量提供参考,为乳腺癌幸存者长期护理计划提供理论依据。方法:通过检索国内外文献,归纳、总结乳腺癌幸存者主要生活现状及有效干预措施。结果:目前乳腺癌幸存者常见的影响生活质量的因素包括生理症状、心理困扰和社会问题三个方面。常见的有效干预措施包括运动干预、饮食干预、心理干预、健康指导和社会支持。结论:目前国内针对乳腺癌幸存者的生活质量研究较少,建议进一步开发干预措施,发展乳腺癌幸存者自我管理,提供高质量社会支持,明晰乳腺癌幸存者死亡与生存意义,提高乳腺癌幸存者生活质量。

2023(1):73-81, DOI: 10.12209/j.hrssx.23060107

摘要:

患者临终前,陪伴在旁的家属,通常会经历强烈和复杂的情绪过程。本文以安 宁病房中患者临终前家属的焦虑情绪为重点,描述了家属焦虑情绪的表现,分析了家 属焦虑情绪的来源,提出了安宁疗护团队应对家属焦虑情绪的原则和策略,并通过一 个案例,呈现了燕园安宁团队为缓解家属焦虑情绪所做的努力。

患者临终前,陪伴在旁的家属,通常会经历强烈和复杂的情绪过程。本文以安 宁病房中患者临终前家属的焦虑情绪为重点,描述了家属焦虑情绪的表现,分析了家 属焦虑情绪的来源,提出了安宁疗护团队应对家属焦虑情绪的原则和策略,并通过一 个案例,呈现了燕园安宁团队为缓解家属焦虑情绪所做的努力。

2023(1):104-113, DOI: 10.12209/j.hrssx.23060110

摘要:

全球每年患有不可治愈疾病的儿童数量持续增加,患儿对安宁疗护的需求也随之增长,但我国目前在儿童安宁疗护领域开展的研究仍然有限,尤其在心理方面的关注度较低。本文在儿童安宁疗护的定义和疾病范围的基础上,对安宁疗护中患儿的心理变化特点分三阶段进行分析,并探讨改善患儿心理状态的相关对策。在面对死亡和病痛时,患儿的心理会承受巨大的压力,医疗过程、生活环境变化、死亡教育及家庭等多方面的因素都会影响患儿的心理状态,使患儿出现害怕、恐惧、焦虑、悲伤、抑郁等负性情绪。因此,在儿童安宁疗护中,应建立符合我国现状的本土化儿童安宁疗护服务,加强对患儿心理状况的关注,提供多样化的心理干预方式,并给予患儿及照护者心理和社会支持,改善患儿心理状况,提高患儿生活质量,延长生存时间。

全球每年患有不可治愈疾病的儿童数量持续增加,患儿对安宁疗护的需求也随之增长,但我国目前在儿童安宁疗护领域开展的研究仍然有限,尤其在心理方面的关注度较低。本文在儿童安宁疗护的定义和疾病范围的基础上,对安宁疗护中患儿的心理变化特点分三阶段进行分析,并探讨改善患儿心理状态的相关对策。在面对死亡和病痛时,患儿的心理会承受巨大的压力,医疗过程、生活环境变化、死亡教育及家庭等多方面的因素都会影响患儿的心理状态,使患儿出现害怕、恐惧、焦虑、悲伤、抑郁等负性情绪。因此,在儿童安宁疗护中,应建立符合我国现状的本土化儿童安宁疗护服务,加强对患儿心理状况的关注,提供多样化的心理干预方式,并给予患儿及照护者心理和社会支持,改善患儿心理状况,提高患儿生活质量,延长生存时间。

2024(1):19-29, DOI: 10.12209/j.hrssx.2024063004

摘要:

研究旨在讨论临终病人的反向关怀意识和行为。根据对146份访谈资料的分析,临终反向关怀涵盖临终者对家人的深切关怀,比如减轻家人的照护负担,或者道爱、道谢、道歉、道别,同时涵盖濒死之人对其他人和社会的关怀,比如关怀医护团队和其他病友,或者提出捐献遗体器官、死后生态葬和从简治丧的要求。由此认为,临终者的反向关怀意识和行为可以作为临终关怀事业理论建设和实证研究的一个组成部分。

研究旨在讨论临终病人的反向关怀意识和行为。根据对146份访谈资料的分析,临终反向关怀涵盖临终者对家人的深切关怀,比如减轻家人的照护负担,或者道爱、道谢、道歉、道别,同时涵盖濒死之人对其他人和社会的关怀,比如关怀医护团队和其他病友,或者提出捐献遗体器官、死后生态葬和从简治丧的要求。由此认为,临终者的反向关怀意识和行为可以作为临终关怀事业理论建设和实证研究的一个组成部分。

2023(1):29-41, DOI: 10.12209/j.hrssx.23060104

摘要:

目的:探讨护士实习生死亡焦虑在生命意义感和死亡态度间的中介作用。方法:采用死亡焦虑量表、死亡态度描绘量表和生命意义感量表对湖南省360名护理实习生进行调查。采用SPSS软件中的PROCESS插件检验死亡焦虑的中介效应。结果:360名护理生的死亡态度偏向自然接受。死亡焦虑在生命意义感和死亡态度间起部分中介作用,中介效应(0.002)占总效应(0.016)的12.5%。 结论:死亡焦虑在护理实习生的生命意义感和死亡态度间起部分中介作用,护理管理者和教育者应关注护理实习生的生命意义感和死亡焦虑水平,帮助他们树立正向的死亡态度。

目的:探讨护士实习生死亡焦虑在生命意义感和死亡态度间的中介作用。方法:采用死亡焦虑量表、死亡态度描绘量表和生命意义感量表对湖南省360名护理实习生进行调查。采用SPSS软件中的PROCESS插件检验死亡焦虑的中介效应。结果:360名护理生的死亡态度偏向自然接受。死亡焦虑在生命意义感和死亡态度间起部分中介作用,中介效应(0.002)占总效应(0.016)的12.5%。 结论:死亡焦虑在护理实习生的生命意义感和死亡态度间起部分中介作用,护理管理者和教育者应关注护理实习生的生命意义感和死亡焦虑水平,帮助他们树立正向的死亡态度。

2024(1):61-75, DOI: 10.12209/j.hrssx.2024063007

摘要:

死亡意识无处不在, 渗透个体行为生活的方方面面, 而死亡反省是个体对死亡的一种积极应对心理, 是死亡心理研究的重要领域, 其对死亡心理积极面的研究做出了较为统一的解释。已有少量研究揭示了死亡反省的积极效应, 这其中包括幸福感, 但在幸福感的大范围内, 以往研究并未探讨与死亡和生命关联较高的精神幸福感。精神幸福感是个人关于自我、社会生活、自然与超自然的幸福体验, 主要涉及个体存在感、生命价值与意义、内在平和、信仰等深层的主观体验。本研究通过探讨平衡时间洞察力和存在性感恩的链式中介作用,解释了死亡反省对精神幸福感的促进作用。通过死亡反省个体从死亡聚焦于存在,存在不仅了强调时间平衡的重要性,也强调了存在性感恩的积极作用,死亡反省促进个体实现具有连续性、一致性与意义性的精神幸福。

死亡意识无处不在, 渗透个体行为生活的方方面面, 而死亡反省是个体对死亡的一种积极应对心理, 是死亡心理研究的重要领域, 其对死亡心理积极面的研究做出了较为统一的解释。已有少量研究揭示了死亡反省的积极效应, 这其中包括幸福感, 但在幸福感的大范围内, 以往研究并未探讨与死亡和生命关联较高的精神幸福感。精神幸福感是个人关于自我、社会生活、自然与超自然的幸福体验, 主要涉及个体存在感、生命价值与意义、内在平和、信仰等深层的主观体验。本研究通过探讨平衡时间洞察力和存在性感恩的链式中介作用,解释了死亡反省对精神幸福感的促进作用。通过死亡反省个体从死亡聚焦于存在,存在不仅了强调时间平衡的重要性,也强调了存在性感恩的积极作用,死亡反省促进个体实现具有连续性、一致性与意义性的精神幸福。

2023(1):5-16, DOI: 10.12209/j.hrssx.23060102

摘要:

本论文旨在经由佛教“剎那生灭、了生脱死”的思想,进一步以阐明“佛教的生死学”并运用于吾人所处的实况,指出生死学思维的重要。首先,我们由“了生脱死”进入论题,因之而引用“网际网络”之比喻而指出一念生灭与业识的牵引,深入探析,并阐明“凡夫畏果,菩萨畏因”的道理。再者,人之心念,出入无时,莫知其向,吾人当化念归意,转意回心,致心于虚。穿透一切语言的限制与权力、利益的纠葛,我们才能进到实存的境域,去领受智慧之光,而生命真正定准就在剎那生剎那灭,当下慈悲唤醒生之意义来。这须由“戒、定、慧”的修行体悟,才能豁显生死安顿的意义。

本论文旨在经由佛教“剎那生灭、了生脱死”的思想,进一步以阐明“佛教的生死学”并运用于吾人所处的实况,指出生死学思维的重要。首先,我们由“了生脱死”进入论题,因之而引用“网际网络”之比喻而指出一念生灭与业识的牵引,深入探析,并阐明“凡夫畏果,菩萨畏因”的道理。再者,人之心念,出入无时,莫知其向,吾人当化念归意,转意回心,致心于虚。穿透一切语言的限制与权力、利益的纠葛,我们才能进到实存的境域,去领受智慧之光,而生命真正定准就在剎那生剎那灭,当下慈悲唤醒生之意义来。这须由“戒、定、慧”的修行体悟,才能豁显生死安顿的意义。

2023(1):17-28, DOI: 10.12209/j.hrssx.23060103

摘要:

孔子对“生死”问题采取回避态度,深层之意是把重心放在对“生”的思考上,形成了敬始慎终的生死观。珍爱生命从自爱开始,保全身体,养护生命;重视生命价值,提倡孔颜之乐;在天命与人事关系中,强调知天命,尽人事;修身养性,超凡入圣,提升生命境界;通过立德、立功、立言达到“三不朽”,必要时“杀身成仁” “舍生取义”。中国人自古以来主要是以儒家文化为主,道佛为辅的模式来解决生命信仰问题,当今青少年自杀问题产生的原因从文化上说是由于割断传统文化,出现民族性精神危机的结果。我们要在反思现代教育缺失的基础上,构筑理想的生命教育理念,加强生命教育,珍爱生命之存在,提升生命之价值,创造生命之魅力。

孔子对“生死”问题采取回避态度,深层之意是把重心放在对“生”的思考上,形成了敬始慎终的生死观。珍爱生命从自爱开始,保全身体,养护生命;重视生命价值,提倡孔颜之乐;在天命与人事关系中,强调知天命,尽人事;修身养性,超凡入圣,提升生命境界;通过立德、立功、立言达到“三不朽”,必要时“杀身成仁” “舍生取义”。中国人自古以来主要是以儒家文化为主,道佛为辅的模式来解决生命信仰问题,当今青少年自杀问题产生的原因从文化上说是由于割断传统文化,出现民族性精神危机的结果。我们要在反思现代教育缺失的基础上,构筑理想的生命教育理念,加强生命教育,珍爱生命之存在,提升生命之价值,创造生命之魅力。

2023(2):45-58, DOI: 10.12209/j.hrssx.23120204

摘要:

目的 系统评价基于Frankl意义治疗理论的生命意义干预对癌症患者灵性、心理及生活质量的干预效果。方法 检索Medline、The Cochrane Library、Embase、Web of Science、CINAHL、中国生物医学文献数据库、中国知网、万方和维普数据库。采用RevMan 5.4进行Meta分析。结果 纳入9项随机对照试验,共1082例患者。结果显示,生命意义干预可改善癌症患者的生命意义感(SMD=-0.24,95% CI:-0.40~-0.07,P=0.006)、灵性健康(MD=-0.32,95% CI:-0.48~- 0.15,P=0.0001)、绝望感(SMD=-1.39,95% CI:-2.53~-0.24,P=0.02)、抑郁(SMD=-0.82,95% CI:-1.61~-0.03,P=0.04);亚组分析显示,生命意义干预对癌症患者焦虑(SMD=-0.43,95% CI:-0.64~-0.23,P<0.0001)的改善效果优于常规护理;可提高实体肿瘤或非霍奇金淋巴瘤患者的生活质量(SMD=-0.60,95% CI:-0.88~-0.33,P<0.0001)。结论 基于Frankl意义治疗理论的生命意义干预可提高癌症患者的生命意义感、灵性健康,降低绝望感、抑郁水平,常规对照条件下可改善癌症患者的焦虑情绪,有效提高实体肿瘤或非霍奇金淋巴瘤患者的生活质量水平。

目的 系统评价基于Frankl意义治疗理论的生命意义干预对癌症患者灵性、心理及生活质量的干预效果。方法 检索Medline、The Cochrane Library、Embase、Web of Science、CINAHL、中国生物医学文献数据库、中国知网、万方和维普数据库。采用RevMan 5.4进行Meta分析。结果 纳入9项随机对照试验,共1082例患者。结果显示,生命意义干预可改善癌症患者的生命意义感(SMD=-0.24,95% CI:-0.40~-0.07,P=0.006)、灵性健康(MD=-0.32,95% CI:-0.48~- 0.15,P=0.0001)、绝望感(SMD=-1.39,95% CI:-2.53~-0.24,P=0.02)、抑郁(SMD=-0.82,95% CI:-1.61~-0.03,P=0.04);亚组分析显示,生命意义干预对癌症患者焦虑(SMD=-0.43,95% CI:-0.64~-0.23,P<0.0001)的改善效果优于常规护理;可提高实体肿瘤或非霍奇金淋巴瘤患者的生活质量(SMD=-0.60,95% CI:-0.88~-0.33,P<0.0001)。结论 基于Frankl意义治疗理论的生命意义干预可提高癌症患者的生命意义感、灵性健康,降低绝望感、抑郁水平,常规对照条件下可改善癌症患者的焦虑情绪,有效提高实体肿瘤或非霍奇金淋巴瘤患者的生活质量水平。

2023(2):111-124, DOI: 10.12209/j.hrssx.23120209

摘要:

目的:系统评价我国癌症患者对“生命意义”体验/认知,以期为更好地制定癌症患者生命意义干预方案和善终提供依据。方法:检索PubMed、The Cochrane Library、Web of science、PsycINFO、Scopus、中国知网、万方数据库、维普网、台湾学术文献数据库、香港大学学术库以及中国生物医学文献数据库等中英文数据库,纳入关于癌症患者对“生命意义”体验/认知的质性研究,检索时间限制在建库至2023年2月28日。文献质量评价采用澳大利亚循证卫生保健中心质性研究质量评价标准,采用汇集性整合方法对结果进行归纳和整合。结果:经过文献筛选和质量评价共纳入9篇文献,提炼出40个研究结果,归纳形成7个新类别,总结为3个整合结果。整合结果1:重新评估生活的价值。整合结果2:增强珍惜和感恩之情。整合结果3:寻求心灵上的平静和宁静。结论:提示我国癌症患者对“生命意义”有不同的体验,不仅需要关注到患者本身的生命质量,也需要关注到传统文化影响下,家庭、社会、宗教等对癌症患者生命意义的影响,同时也需要关注患者对死亡的态度的转变。医护人员应重视并采取多种措施满足其生命意义的需求,帮助其追寻生命意义,最终达到善终的目的。

目的:系统评价我国癌症患者对“生命意义”体验/认知,以期为更好地制定癌症患者生命意义干预方案和善终提供依据。方法:检索PubMed、The Cochrane Library、Web of science、PsycINFO、Scopus、中国知网、万方数据库、维普网、台湾学术文献数据库、香港大学学术库以及中国生物医学文献数据库等中英文数据库,纳入关于癌症患者对“生命意义”体验/认知的质性研究,检索时间限制在建库至2023年2月28日。文献质量评价采用澳大利亚循证卫生保健中心质性研究质量评价标准,采用汇集性整合方法对结果进行归纳和整合。结果:经过文献筛选和质量评价共纳入9篇文献,提炼出40个研究结果,归纳形成7个新类别,总结为3个整合结果。整合结果1:重新评估生活的价值。整合结果2:增强珍惜和感恩之情。整合结果3:寻求心灵上的平静和宁静。结论:提示我国癌症患者对“生命意义”有不同的体验,不仅需要关注到患者本身的生命质量,也需要关注到传统文化影响下,家庭、社会、宗教等对癌症患者生命意义的影响,同时也需要关注患者对死亡的态度的转变。医护人员应重视并采取多种措施满足其生命意义的需求,帮助其追寻生命意义,最终达到善终的目的。

2023(1):42-56, DOI: 10.12209/j.hrssx.23060105

摘要:

死亡反思指由直面死亡引起的关于生死的深度反省和审视。区别于死亡焦虑、恐惧等情感反应,死亡反思更接近于一种认知状态,是在意识层面进行的思考。无论现实案例,还是实验室研究,都显示了死亡反思会导致个体选择坚定而真诚的生活,获得成长。情感合理性假说、双重存在系统和创伤后成长模型分别从情感反应、认知加工和心理适应角度阐述了死亡反思何以带来成长,为深入研究死亡反思的心理机制奠定了理论基础,但也存在各自的局限性。最后,本文强调:生与死不能割裂开来,厘清死亡反思带来怎样的成长以及如何带来成长,是为了呼吁过一种“品尝死亡”的生活,从而“向死而生”。

死亡反思指由直面死亡引起的关于生死的深度反省和审视。区别于死亡焦虑、恐惧等情感反应,死亡反思更接近于一种认知状态,是在意识层面进行的思考。无论现实案例,还是实验室研究,都显示了死亡反思会导致个体选择坚定而真诚的生活,获得成长。情感合理性假说、双重存在系统和创伤后成长模型分别从情感反应、认知加工和心理适应角度阐述了死亡反思何以带来成长,为深入研究死亡反思的心理机制奠定了理论基础,但也存在各自的局限性。最后,本文强调:生与死不能割裂开来,厘清死亡反思带来怎样的成长以及如何带来成长,是为了呼吁过一种“品尝死亡”的生活,从而“向死而生”。

2022(1):36-47, DOI: 10.12209/j.hrssx.22120104

摘要:

害怕死亡是常见的人类心理现象,死亡焦虑与死亡恐惧是其中两种比较常见的情形。 死亡焦虑通常与人的价值观以及个人信念受到死亡威胁或颠覆有直接关系。死亡恐惧是由于受到了死亡相关事物、事件等具体对象的刺激,从而即时引起了剧烈的恐惧心理和不适感等状况,它常常伴随着身体的僵硬、冒冷汗、躲避等生理反应。死亡焦虑与死亡恐惧不同,无论是二者的性质、害怕死亡的程度、各自害怕的对象,还是它们存续的时间长短、以及与令人感到害怕的对象之间的关系等,都是不同的。死亡焦虑与死亡恐惧概念的进一步厘清和区分,是为了深入研究死亡焦虑问题、区分死亡焦虑的不同类型,以及寻找平息死亡恐惧的方式、建构缓解和转化死亡焦虑的方法。

害怕死亡是常见的人类心理现象,死亡焦虑与死亡恐惧是其中两种比较常见的情形。 死亡焦虑通常与人的价值观以及个人信念受到死亡威胁或颠覆有直接关系。死亡恐惧是由于受到了死亡相关事物、事件等具体对象的刺激,从而即时引起了剧烈的恐惧心理和不适感等状况,它常常伴随着身体的僵硬、冒冷汗、躲避等生理反应。死亡焦虑与死亡恐惧不同,无论是二者的性质、害怕死亡的程度、各自害怕的对象,还是它们存续的时间长短、以及与令人感到害怕的对象之间的关系等,都是不同的。死亡焦虑与死亡恐惧概念的进一步厘清和区分,是为了深入研究死亡焦虑问题、区分死亡焦虑的不同类型,以及寻找平息死亡恐惧的方式、建构缓解和转化死亡焦虑的方法。

2024(1):92-105, DOI: 10.12209/j.hrssx.2024063010

摘要:

近年来,随着老龄化社会的到来,安宁疗护、缓和医疗等新兴理念逐渐在国内得到重视和推广。“死亡”这一传统禁忌话题正在经历着从被暗示到被言说的变化,死亡话语相关研究逐渐兴起。本研究聚焦安宁疗护医疗情境中医护人员的死亡话语素养,选取北京市某安宁疗护示范基地所在医院为研究场景,通过社会语言学民族志研究方法,观察和收集疼痛科门诊医生与癌痛、老年患者之间的会话录音和录像。按照会话分析传统对数据进行转写和系统分析。研究发现医护人员的死亡话语素养主要表现为出诊时与患者开展生命关怀谈话。语料分析进一步显示,医生通过实施“观点展示三步法”来开展生命关怀谈话,践行死亡话语素养。该模式呈现了在医患互动中由医生发出的三个行为序列:邀请患者展示观点、医生给出回应和评价,以及医生展示生命关怀观点。鉴于“邀请患者展示观点”是三步法中最重要、最基础,也最具有挑战性的行为,本文进一步重点论述了邀请患者展示观点的具体实施途径,详细阐述了直接邀请和间接邀请的实施过程与效果。研究对探索医护人员死亡话语素养的提高、改进安宁疗护门诊医患沟通质量,以及从整体上推进生命关怀与教育的开展有直接的借鉴意义。

近年来,随着老龄化社会的到来,安宁疗护、缓和医疗等新兴理念逐渐在国内得到重视和推广。“死亡”这一传统禁忌话题正在经历着从被暗示到被言说的变化,死亡话语相关研究逐渐兴起。本研究聚焦安宁疗护医疗情境中医护人员的死亡话语素养,选取北京市某安宁疗护示范基地所在医院为研究场景,通过社会语言学民族志研究方法,观察和收集疼痛科门诊医生与癌痛、老年患者之间的会话录音和录像。按照会话分析传统对数据进行转写和系统分析。研究发现医护人员的死亡话语素养主要表现为出诊时与患者开展生命关怀谈话。语料分析进一步显示,医生通过实施“观点展示三步法”来开展生命关怀谈话,践行死亡话语素养。该模式呈现了在医患互动中由医生发出的三个行为序列:邀请患者展示观点、医生给出回应和评价,以及医生展示生命关怀观点。鉴于“邀请患者展示观点”是三步法中最重要、最基础,也最具有挑战性的行为,本文进一步重点论述了邀请患者展示观点的具体实施途径,详细阐述了直接邀请和间接邀请的实施过程与效果。研究对探索医护人员死亡话语素养的提高、改进安宁疗护门诊医患沟通质量,以及从整体上推进生命关怀与教育的开展有直接的借鉴意义。

2024(1):76-82, DOI: 10.12209/j.hrssx.2024063008

摘要:

在中国人口老龄化持续深入的背景下,生死观念的建构问题渐次成为社会关注的核心议题。作为当代社会精神交往的重要方式,影像如何书写与传播生死观在某种程度上影响着对大众进行生死观教育的实践效果。基于纪录片、电影、电视剧等不同类型影视作品的文本分析发现,影像文本的生死观表述存在三重维度,即知觉维度、叙事维度和隐喻维度等。三重维度与中国传统文化的交织共现了生死观表达的具象逻辑,为大众生死观的型塑以及学生群体死亡教育的开展提供了视觉媒介支撑。

在中国人口老龄化持续深入的背景下,生死观念的建构问题渐次成为社会关注的核心议题。作为当代社会精神交往的重要方式,影像如何书写与传播生死观在某种程度上影响着对大众进行生死观教育的实践效果。基于纪录片、电影、电视剧等不同类型影视作品的文本分析发现,影像文本的生死观表述存在三重维度,即知觉维度、叙事维度和隐喻维度等。三重维度与中国传统文化的交织共现了生死观表达的具象逻辑,为大众生死观的型塑以及学生群体死亡教育的开展提供了视觉媒介支撑。

2022(1):153-253, DOI: 10.12209/j.hrssx.22120113

摘要:

2024(1):41-60, DOI: 10.12209/j.hrssx.2024063006

摘要:

在临终安宁疗护的临床研究中,尤其是在心理精神层面,自我感(sense of self)常被视为一个核心议题。然而,另一个与之密切相关且对理解临终心理有重要意义的概念——生命历史时序感(sense of life chronology),却鲜少被深入探讨。这两个概念之间潜在的相互作用及其在临终阶段可能出现的紊乱,为研究临终过程中心理精神状态的变化提供了一个独特的分析框架。本文基于作者在安宁疗护临床实践中多年的观察和经验,探索了生命末期患者的自我感与生命历史时序感的交互关系。文章进一步提出了一种针对临终生命历史时序感知紊乱的临床调适模式,旨在通过叙事性心理-心性调节,帮助患者重构生命历史的连贯性与时序感知流动性,恢复个体的心理-心性平衡,从而提升临终患者的生活质量和心理-心性福祉。

在临终安宁疗护的临床研究中,尤其是在心理精神层面,自我感(sense of self)常被视为一个核心议题。然而,另一个与之密切相关且对理解临终心理有重要意义的概念——生命历史时序感(sense of life chronology),却鲜少被深入探讨。这两个概念之间潜在的相互作用及其在临终阶段可能出现的紊乱,为研究临终过程中心理精神状态的变化提供了一个独特的分析框架。本文基于作者在安宁疗护临床实践中多年的观察和经验,探索了生命末期患者的自我感与生命历史时序感的交互关系。文章进一步提出了一种针对临终生命历史时序感知紊乱的临床调适模式,旨在通过叙事性心理-心性调节,帮助患者重构生命历史的连贯性与时序感知流动性,恢复个体的心理-心性平衡,从而提升临终患者的生活质量和心理-心性福祉。

2023(2):31-44, DOI: 10.12209/j.hrssx.23120203

摘要:

“生前预嘱”是人们在意识清醒时预先表达在生命末期医疗和相关愿望的法律文件,目前在我国属于死亡话语新语类。本研究通过对华北地区8位老人的半结构化访谈,考察老年人对善终和生前预嘱的态度。研究结果显示,参访者认为善终是有亲人陪伴、安详、有尊严、没有痛苦的离去,从系统功能语言学的及物性视角来看,参访者描述不得善终时采用了无谓抢救等物质过程和受折磨的行为和心理过程;评价方面,参访者对善终使用了在亲人陪伴下安详、有尊严、没有痛苦地离世等恰当性判断、愉悦性和满意性情感。对生前预嘱这种捍卫善终权利的手段,受访者认同其理念,并支持和拥护其推广活动,但填写生前预嘱的意愿则因人而异,主要受到能力和年龄以及机构因素影响。

“生前预嘱”是人们在意识清醒时预先表达在生命末期医疗和相关愿望的法律文件,目前在我国属于死亡话语新语类。本研究通过对华北地区8位老人的半结构化访谈,考察老年人对善终和生前预嘱的态度。研究结果显示,参访者认为善终是有亲人陪伴、安详、有尊严、没有痛苦的离去,从系统功能语言学的及物性视角来看,参访者描述不得善终时采用了无谓抢救等物质过程和受折磨的行为和心理过程;评价方面,参访者对善终使用了在亲人陪伴下安详、有尊严、没有痛苦地离世等恰当性判断、愉悦性和满意性情感。对生前预嘱这种捍卫善终权利的手段,受访者认同其理念,并支持和拥护其推广活动,但填写生前预嘱的意愿则因人而异,主要受到能力和年龄以及机构因素影响。

2023(2):149-162, DOI: 10.12209/j.hrssx.23120212

摘要:

借鉴国外“死亡咖啡馆”的形式,以“合作对话”为理论指导,本研究创立了“生命奶茶店”,举杯奶茶,共话生死。通过描述性质性研究,本研究共纳入了22名护理专业学生,组织了十次生命故事分享会,采用主题分析法分析了每次分享会的转录文档和回收的反思日记。本研究通过开创“生命奶茶店”,探索了护理专业学生的生命认知。一方面,了解了护理专业学生如何解读生命,即珍惜生命、平等看待生命、热爱生命、寻求生命意义;另一方面,护理专业学生在认知生死的基础上探索如何才能活好这一生,做到向死而生,即做好迎接死亡的准备、追寻生活目标、秉持积极心态。总之,在“生命奶茶店”中,护理专业学生从中深入了对生命的认识,加强了对医学人文的理解;因此,“生命奶茶店”探索构建了契合中国内地本土化的护理专业生命教育的“第二课堂”。

借鉴国外“死亡咖啡馆”的形式,以“合作对话”为理论指导,本研究创立了“生命奶茶店”,举杯奶茶,共话生死。通过描述性质性研究,本研究共纳入了22名护理专业学生,组织了十次生命故事分享会,采用主题分析法分析了每次分享会的转录文档和回收的反思日记。本研究通过开创“生命奶茶店”,探索了护理专业学生的生命认知。一方面,了解了护理专业学生如何解读生命,即珍惜生命、平等看待生命、热爱生命、寻求生命意义;另一方面,护理专业学生在认知生死的基础上探索如何才能活好这一生,做到向死而生,即做好迎接死亡的准备、追寻生活目标、秉持积极心态。总之,在“生命奶茶店”中,护理专业学生从中深入了对生命的认识,加强了对医学人文的理解;因此,“生命奶茶店”探索构建了契合中国内地本土化的护理专业生命教育的“第二课堂”。

2022(1):74-82, DOI: 10.12209/j.hrssx.22120107

摘要:

抗战悼亡诗歌中的创伤体验丰富而真实,既有个人的创伤体验,也有群体的创伤体验。在完形心理的作用下,人们普遍追求民族国家的完整性和统一性,而现实中的残缺与理想中的完整形成了巨大的反差,由此催生出民族国家生存的焦虑感。在对“是谁造成了我们的创伤?”这一问题的思考和归因中,诗人为民众树立了一个共同的敌人,对敌人的仇恨心理激发了民众普遍的民族情感。

抗战悼亡诗歌中的创伤体验丰富而真实,既有个人的创伤体验,也有群体的创伤体验。在完形心理的作用下,人们普遍追求民族国家的完整性和统一性,而现实中的残缺与理想中的完整形成了巨大的反差,由此催生出民族国家生存的焦虑感。在对“是谁造成了我们的创伤?”这一问题的思考和归因中,诗人为民众树立了一个共同的敌人,对敌人的仇恨心理激发了民众普遍的民族情感。

2023(2):139-149, DOI: 10.12209/j.hrssx.23120211

摘要:

中青年患者处于生命终末期时,因处于家庭核心位置,其本人和家庭成员通常会有非常深刻的心理痛苦和哀伤情绪。本文以两例青年患者的安宁疗护陪伴为主要案例,结合临床其他患者,观察到不同家庭亲密关系对患者灵性痛苦的影响。处于滋养型亲密关系的患者,对心性关怀的需求以情感诉求为主;而处于消耗型亲密关系的患者,更渴望寻求超越现实的天人关系或宗教关怀需求。

中青年患者处于生命终末期时,因处于家庭核心位置,其本人和家庭成员通常会有非常深刻的心理痛苦和哀伤情绪。本文以两例青年患者的安宁疗护陪伴为主要案例,结合临床其他患者,观察到不同家庭亲密关系对患者灵性痛苦的影响。处于滋养型亲密关系的患者,对心性关怀的需求以情感诉求为主;而处于消耗型亲密关系的患者,更渴望寻求超越现实的天人关系或宗教关怀需求。

友情链接

微信公众号二维码

华人生死学 ® 2026 版权所有登录